稿件来源:包头稀土产品交易所

2023年对于稀土永磁材料产业来说,是倍感煎熬的一年,纵观全年稀土永磁材料产业情况,可以总结为以下几点:1.原材料端供给大于需求;2.头部企业不断扩产;3.下游需求不及预期;4.中小企业努力降本增效。

本报告将从我国稀土永磁材料产业发展历程、分类、产业原材料供给、终端需求、相关鼓励政策等几个方面展开分析。

近几年来,我国永磁材料产量经历了快速增长的阶段,从产量来看,大体分为五个阶段:

第一,2002—2007年为需求快速渗透驱动下的高增长,产量从2003年的1.7万吨增至2007年的5万吨。2008年,受全球金融危机影响,需求不足,产量出现下滑。

第二,2009—2011年为国内经济复苏带动钕铁硼需求增长,产量重回增长轨道,2011年产量增至9万吨左右。而后,国家政策调控导致稀土价格明显上升,钕铁硼产量增长放缓。

第三,2014—2015年,稀土价格有所下降,下游节能电梯、风力发电、汽车等产业需求快速释放,钕铁硼产量快速增长。

第四,2016年至2021年,我国经济发展企稳,钕铁硼产量亦进入稳步增长阶段。

第五,2022年至今,我国新能源汽车和风电产业、机器人、3C电子产品蓬勃发展,带动稀土永磁产品需求不断扩增,磁材企业通过兼并重组和产业扩产,各企业新项目呈现出井喷的局面。

稀土永磁材料,也叫稀土永磁合金,是一类具有特殊磁学性质的材料,其磁性能优异,应用广泛。是将钐、铈、钕等混合稀土金属与辅料金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。生产工艺主要采用粉末冶金法生产,包括配料、熔炼、制粉、成型、烧结和回火等步骤。在生产过程中,通过控制工艺参数和添加微量元素,可以调整材料的磁性能。

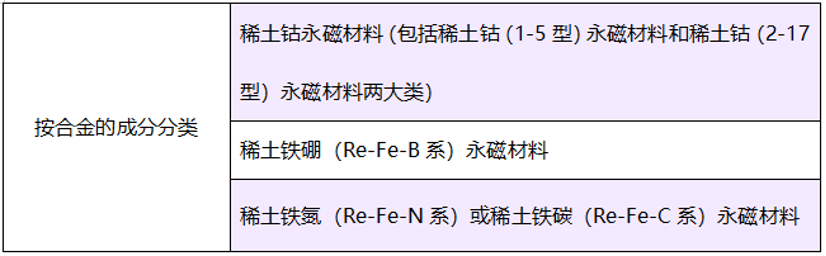

从合金的成分上,稀土磁性材料可分为三类:

钐钴系稀土磁材具有较高的磁能积和稳定性,但价格昂贵,实际市场占比较小。铁氮系稀土磁材尚在开发阶段,实际应用很少。

钕铁硼系磁材具有较高的性价比,是当前磁性能最好的一类永磁材料,被广泛应用于各类电机、发电机、扬声器等,已经成为最主要的稀土磁性材料,因此,本文主要通过钕铁硼系磁材探讨稀土磁性材料发展现状。

从稀土永磁材料的工艺和特性上,可以分为以下五类:

其中,烧结钕铁硼永磁材料生产技术较为成熟,磁性能较为优异,应用领域较为广泛,占据了整体产量的94.79%,已经成为我国稀土永磁材料最大的细分市场。其次为粘结钕铁硼永磁材料,产量占比为3.97%。

钕铁硼终端市场布局分散、涉及产业广泛,主要应用于汽车、工业机器人、服务机器人、3C设备、变频空调、风力发电、节能电梯和电动自行车等产业。由于各产业使用量与产品规格不一致,无法对钕铁硼终端用量进行较为精准的统计,而每种钕铁硼产品的成品率又不一致,因此本文钕铁硼产品消耗的毛坯量均为粗略估算。

随着“碳达峰、碳中和”目标的日益临近,国家对节能降耗的要求也越来越高。同时,近些年机器人及新能源汽车被广泛推广,这将与节能降耗政策一同促使钕铁硼用量不断增加。

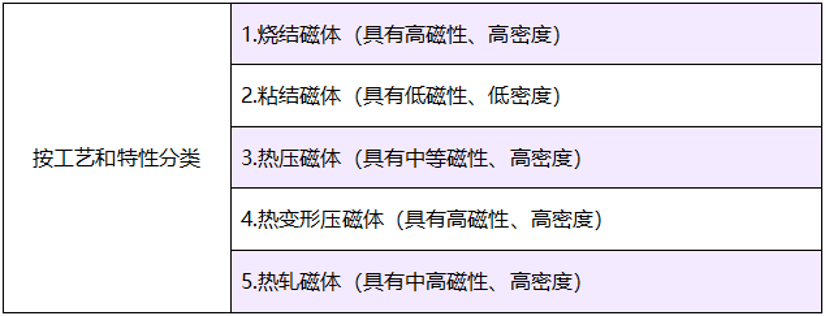

中国钕铁硼生产企业主要集中在浙江、广东、江西、江苏、安徽、内蒙古、山西、北京等几个地区。根据天眼查数据,全国经营范围中包含钕铁硼关键词的企业有1389家。总体来看,钕铁硼生产企业地域分布较为分散。具体情况如图1所示。

图1 中国钕铁硼生产企业地区分布

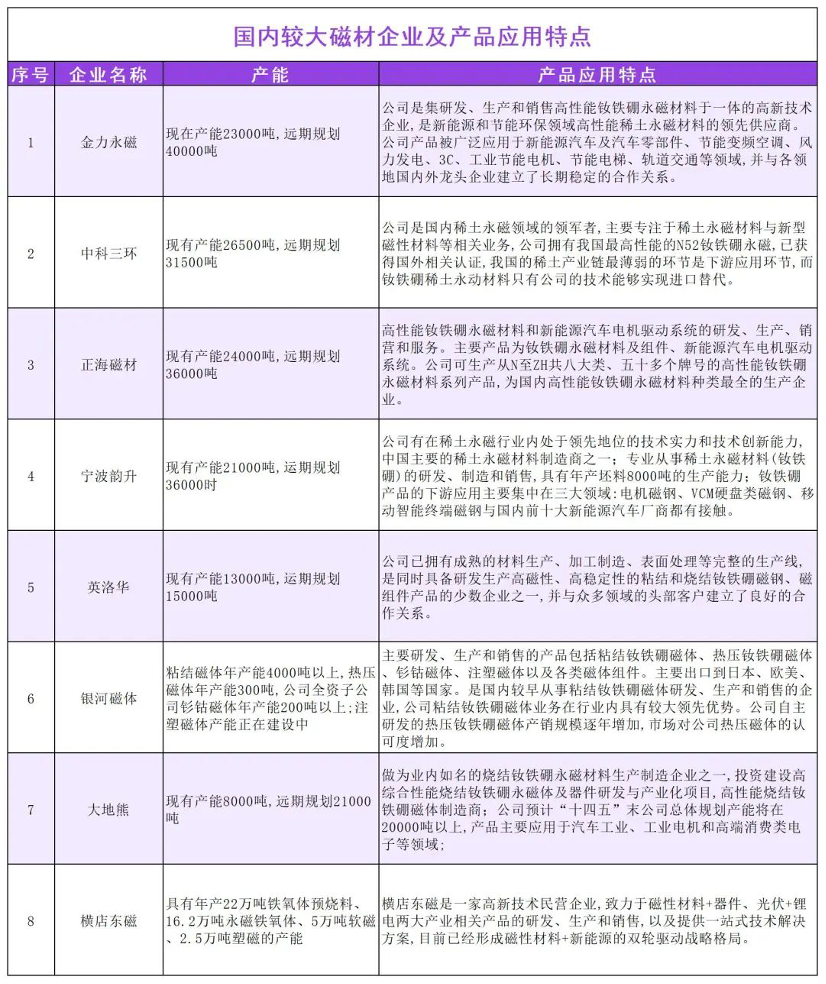

其中,以下企业最具代表性(如表1所示,排名不分先后):

表1 国内较大磁材企业及产品应用特点

上述企业中,宁波韵升、金力永磁和大地熊均在包头设有生产基地,这既是企业贴近原材料主产地建厂以降低成本的手段,又说明磁材产业竞争日益加剧。

目前,我国稀土永磁材料企业分布广,企业规模相对较小。中低性能产品市场竞争激烈,高性能产品仍存在增长空间。由于中低性能稀土永磁材料生产门槛较低,技术水平和自主创新能力不足,产品同质化严重,主要依靠人力成本与环保成本争夺市场。产品集中于吸附磁、磁选机、电动自行车、音响器材,以及箱包扣、门扣、玩具等初级应用领域,生产成本低、利润率低,市场竞争激烈。

1.国内原料

2023年稀土总量控制计划矿产品指标共计255000吨,其中北方矿178650吨,南方矿76350吨。按照北方矿:Pr4.88%、Nd15.9%计算,我国北方矿全年氧化镨产量为8718.12吨,氧化钕为28405.35吨。按照南方矿:Pr5.2%、Nd19.3%计算,南方矿全年氧化镨产量为3970.2吨,氧化钕为14735.55吨。

因此,全国总量控制计划生产氧化镨12688.32吨,氧化钕43140.9吨(理论值)。

2.进口原料

2023年中国进口稀土金属矿及相关产品(稀土金属矿、未列名氧化稀土、未列名稀土金属及其混合物的化合物、混合碳酸稀土)共计169358.7吨,同比增长54.2%;钍矿砂及其精矿47716吨,同比增长4.0%;钛矿砂及其精矿4251809.2吨,同比增长22.5%;锆矿砂及其精矿1556149.7吨,同比增长27.8%。

我国2023年全年进口稀土矿及相关产品、钍矿砂及其精矿、钛矿砂及其精矿、锆矿砂及其精矿折算氧化物的总量大致为174760.23吨,可以估算出氧化镨的含量为9095.7吨,氧化钕的含量为29757.01吨。

因此,我国由原矿生产的氧化镨大致为21784.02吨左右,氧化钕为72897.91吨左右。若90%的氧化镨制成金属镨钕,以镨钕两元素比例75:25计算,则全国原矿生产的金属镨钕量为65461.16吨。

目前看来,进口原料增多是必然的。首先,美国芒廷帕斯稀土矿产量持续增加,相关分离设施仍未实现投产,而盛和资源公司拥有其产品包销权,所以将从我国进行分离。其次,近年来缅甸大力开发稀土资源,但并没有实现稀土分离的技术及生产能力,仍要出口进行分离生产,而我国国土与其接壤是最合适的出口伙伴。第三,越南拥有丰富的稀土资源,但相关产业发展落后,2023年越南政府提出大力发展稀土产业,未来稀土产量或将大幅增长,而目前其稀土分离技术落后,生产出的稀土原材料很有可能向我国出口。此外,我国与非洲国家合作的探矿项目进度加快,具体项目投产后也很可能通过我国分离生产。

3.废料回收

干勇院士在2023年包头稀土论坛报告提到,2022年回收氧化镨钕20000吨。2023年全年的钕铁硼加工量保持增长,回收的氧化镨钕生产量必定增加,预估2023年金属镨钕产量在83000吨以上。

2023年,国内终端应用量比2022年有所增长,出口情况则不算乐观,有下降趋势。

1.终端应用情况

国内钕铁硼主要应用在以下几个领域,即智能手机、汽车(包括燃油汽车和新能源汽车)、变频空调、风力发电、工业电机、工业机器人、服务机器人、节能电梯、智能手机和电动自行车等产业。

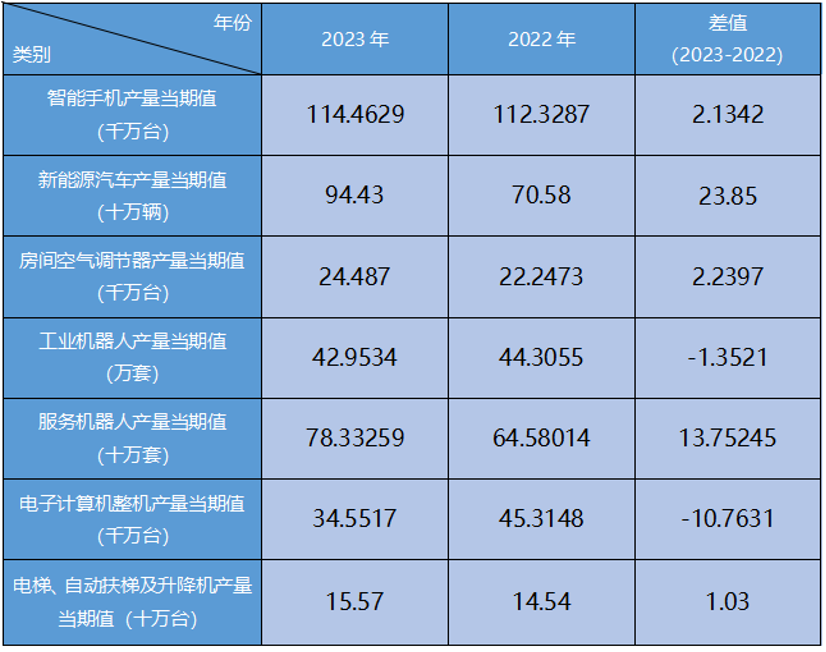

表2 钕铁硼主要应用领域产量表

表2为钕铁硼主要应用领域产量数据,以上数据来自国家统计局。由此可以进行计算:

如果按照每部智能手机钕铁硼用量为1.5克,可计算出智能手机钕铁硼用量为1716.94吨左右。

每辆新能源汽车钕铁硼用量为1.6千克计算,新能源汽车钕铁硼用量为16053.1吨。

房间空气调节器(空调),如果按照70%变频空调渗透率,且每台空调用量为0.1千克计算,所需钕铁硼大致用量为17140.9吨。

每台工业机器人钕铁硼用量以22.5千克计算,工业机器人钕铁硼用量为9664.5吨。但该数据中,单位工业机器人用量是当前已有数据中应用最广的数据,并不是调研数据。根据特斯拉人形机器人及新能源汽车钕铁硼数据来看,工业机器人钕铁硼用量大概率要远小于该数据。

目前,服务机器人用量并没有准确数据,但根据服务机器人的运行方式及构造,其结构中使用的伺服电机数量并不大,结合特斯拉人形机器人每台钕铁硼用量为3.5千克,且空心杯有刷电机和无框力矩电机总共需要40个为参考,每台服务机器人钕铁硼使用量可以0.3千克计算,服务机器人钕铁硼用量为2350吨。

电梯、自动扶梯及升降机每台钕铁硼平均用量大概为3千克,可计算出其钕铁硼用量大概为4671吨。

工业电机也是钕铁硼重要的终端应用,根据调研结果,我国工业电机年钕铁硼总需求大致为6297.60吨。

其余领域钕铁硼用量大致为风力发电7286.40吨,电动自行车12000吨,传统燃油车12430.8吨。

目前,我国还没有平板电脑确切数据,根据调研结果其钕铁硼用量大致在1000吨左右。

图2 国内各行业领域钕铁硼用量估算情况图

上述稀土终端产业钕铁硼磁体需求量合计约90611.24吨。由此推算,需求钕铁硼毛坯约121629.6吨。据市场调研,玩具、箱包、小家电等产业所需高铈稀土磁铁毛坯约85000吨。

2023年,我国国内稀土磁铁毛坯量总消耗大致在206629.6吨左右。

2.进出口情况

根据2023年海关数据,稀土永磁材料成品及相关产品总出口量相比2022年有所减少。这说明稀土磁材终端需求不振,主要受全球经济恢复缓慢影响。

表3 2023年钕铁硼相关产品同比数据

如果出口稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品成品率按照80%计算,所需毛坯量大致为65720.24吨。

表4 2023年中国出口稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品同比数据

从终端应用情况和海关出口数据可以得出,2023年中国钕铁硼毛坯产量大致在272349.84吨左右。根据调研,中高端钕铁硼金属镨钕用量已下降到28%左右,其余钕铁硼金属镨钕用量更低。所以如果按照28%金属镨钕含量计算,2023年我国金属镨钕的用量大致在76257.96吨左右。2022年底企业大量囤积金属镨钕,根据前文2023年金属镨钕的预估产量,可以推出钕铁硼磁材原材料供大于求。

2023年,上游企业预期终端消费销量可能大涨,但春节后稀土金属价格却出现大幅下跌。尽管4月后有所反弹,但整体走势较为低迷,这与钕铁硼磁材原材料供大于求的结果是相符合的。

受外部经济环境影响,稀土磁材终端需求不振,在上下游产业压力之下,钕铁硼厂家生存环境艰难,这也加剧了钕铁硼厂家间的竞争,进一步推进钕铁硼价格下跌。

进口方面,2023年稀土永磁材料进口量仅有2082吨,但超过三分之一的进口稀土永磁材料都来自日本,而进口单价也远高于出口。说明尽管我国作为稀土永磁材料生产大国,但仍有部分高端产品依赖进口。

从全球市场到国内市场来看,稀土永磁材料均呈现中低性能供应过剩,高性能供应不足的特征。随着我国规模较大的稀土永磁材料企业逐渐进行扩张,中小型企业生存空间逐渐被挤压,可能会被吞并或消失,未来其市场集中度有望逐步提高。

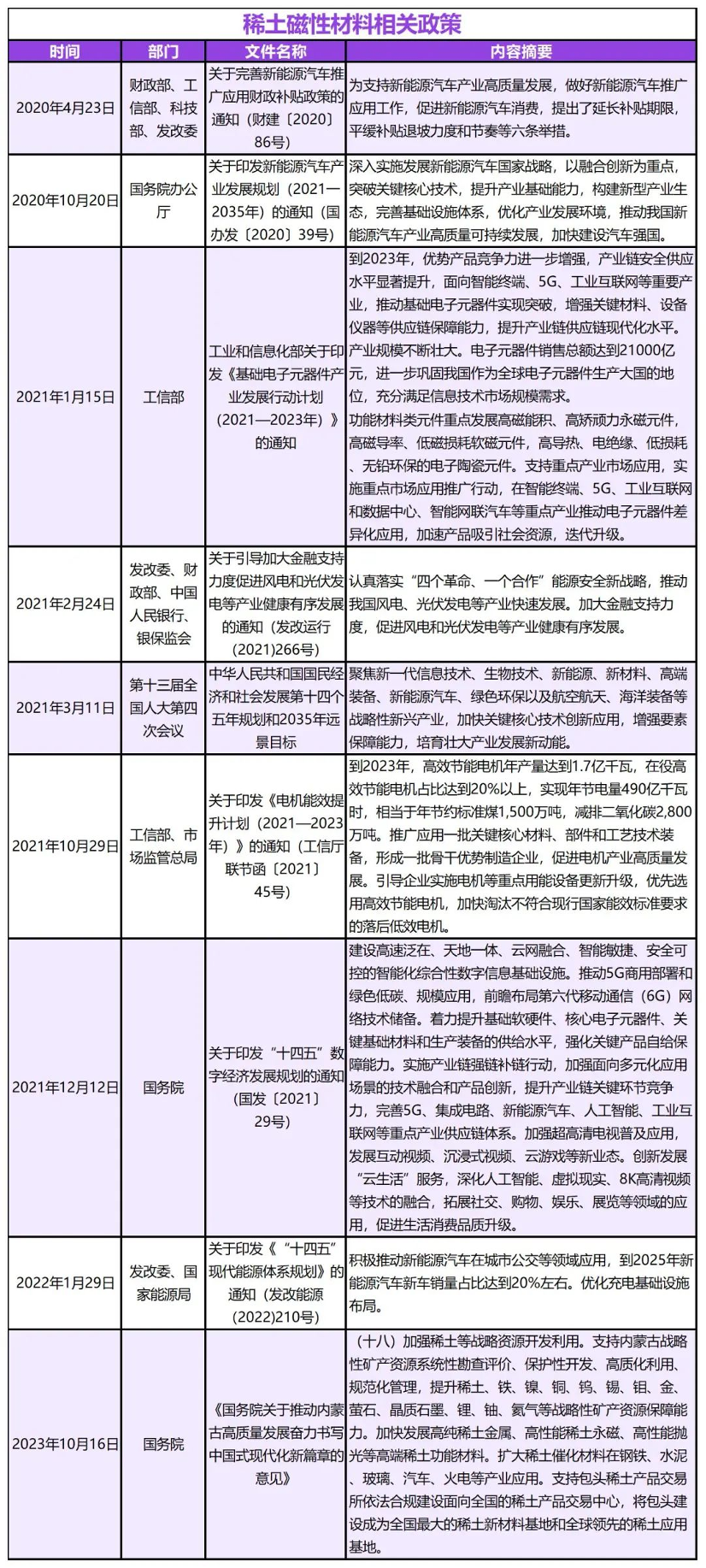

近些年中国稀土磁性材料相关政策如表5所示:

表5 稀土磁性材料相关政策

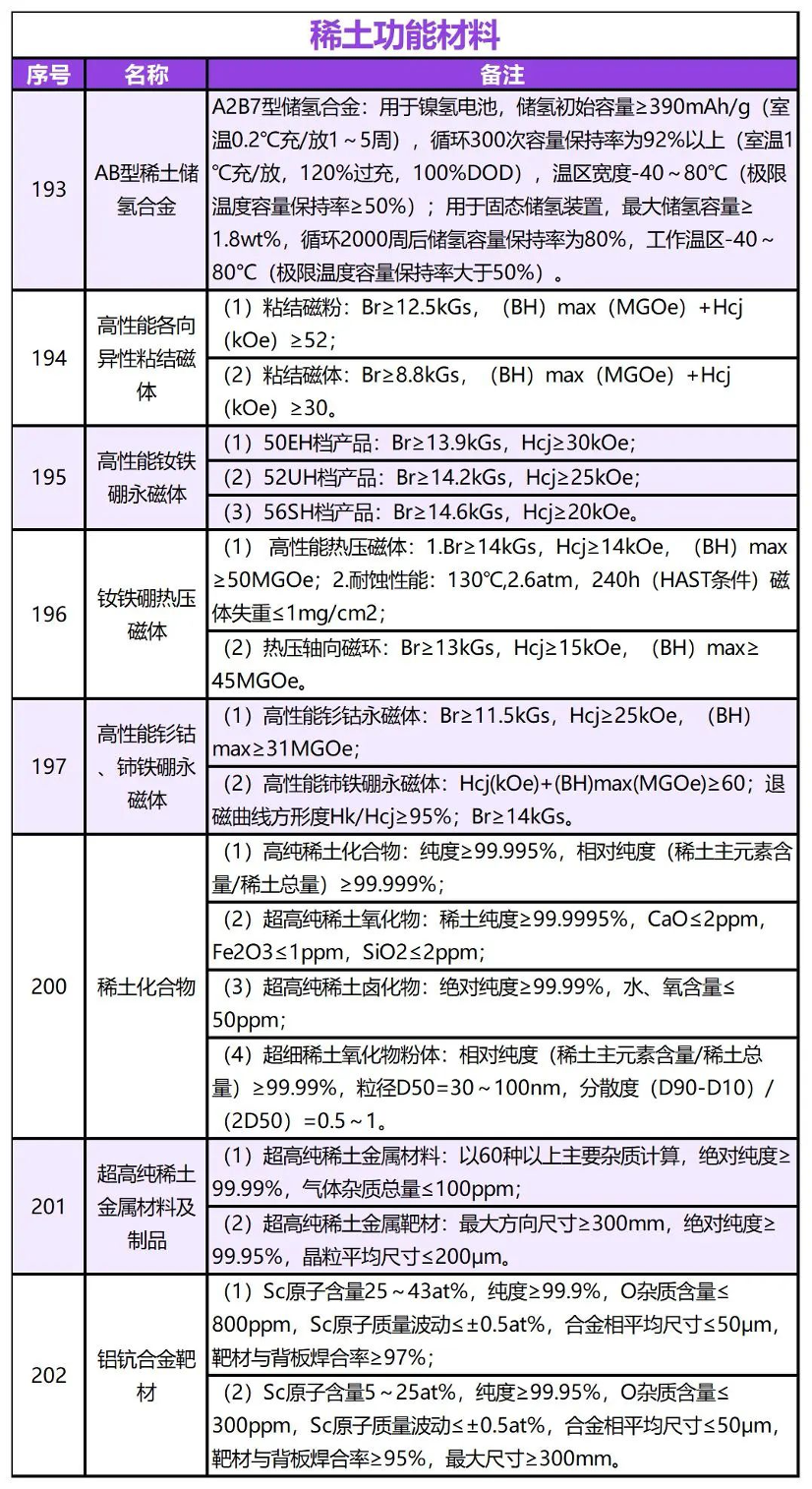

此外,2023年12月,工业和信息化部发布了重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)。对重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作,相关稀土功能材料列表如下:

表6 重点新材料首批次应用示范指导目录(稀土功能材料部分)

由此可见,我国产业政策积极推进磁性材料及终端相关产业发展,在电动汽车、风力发电、智能家居、机器人工业等终端产业快速发展的带动下,稀土磁材远期前景向好。因此,稀土磁材产业需要进一步加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本,提升产品科技含量和附加价值。

全球通胀将从2023年高位回落,但随着俄乌战争继续,欧元区经济增长将大幅度放缓,东南亚、南美等地区新兴经济体复苏也将呈现分化状态,所以2024年世界经济仍将继续呈现低速温和的增长态势。结合我国2023年钕铁硼产业出口情况来看,2024年钕铁硼相关产品出口前景基本可以保持稳中有涨的情况。

2023年我国GDP增长5.2%,可以看出我国的经济韧性强,发展潜力巨大。虽然我国还存在有效需求不足、部分产业面临产能过剩、社会预期偏弱、国内大循环存在堵点等问题,但有利条件强于不利因素。2024年2月,中央财经委员会第四次会议强调,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。这一条无疑是对钕铁硼产业指明了今年的发展之路,而2024年的政府工作报告中指出的单位国内生产总值能耗降低2.5%左右,则是为设备更新中使用节能降耗产品提供了方向指引。加之AI手机已成为下一代手机的发展方向,而各大手机厂商新款手机的发布,都会集中在下半年,所以新一次手机的换代潮大概率将会在2024年下半年开始。

碳中和是未来中国乃至全球发展的方向,稀土永磁材料在节能减排中发挥着重要作用。稀土永磁材料能提升能源转换效率,减少能源的损耗。在碳达峰、碳中和的大背景下,预计2024年我国钕铁硼市场需求量以5-10%的增速稳定增长。但钕铁硼产能也在不断增加,产业竞争也在不断加大,2024年稀土磁性材料价格或将保持相对平稳。随着全球碳中和进程推进,新能源汽车、风力发电、工业电机、节能家电、3C消费电子等前沿、新兴领域不断成长,高性能、高质量稀土永磁材料的应用场景将继续拓展深化,具有较强研发、生产及配套服务能力的头部企业将获得更加广阔的发展空间。

出品:包头稀土产品交易所

作者:菅文涛 张 鑫

编辑:郝学伟 高子菁

校稿:刘 健

审核:黄 蓉

网站声明

1、凡本网注明“稿件来源:包头稀土新材料技术研发中心”的所有文字和图片稿件,版权均属于包头稀土新材料技术研发中心网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得再造、复制、抄袭、交易,或为任何未经本网允许的商业目的所使用,已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:包头稀土新材料技术研发中心”,违者本网将依法追究责任。

2、本网未注明“稿件来源:包头稀土新材料技术研发中心”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息的目的,所载内容并不反映任何包头稀土新材料技术研发中心的意见。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。本网上的链接服务可以直接进入其他站点,这些链接的站点不受本网的控制,包头稀土新材料技术研发中心对任何与本站链接网站的内容不负责任。

3、本网站属事业单位公益性网站,网上提供的所有内容与服务均用于非商业用途、非盈利、非广告目的而纯作公益性服务,如本网转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函与我们联系,我们将及时按作者意愿予以更正。

上一篇: 又一国家基地落户包头!

下一篇: 包头稀土研究院成果宣传册(2024版)